Azione, correzione, redenzione. Sembrerebbe svilupparsi in questa direzione la storia di Corpus Christi, il film di Jan Komasa, Premio per l’inclusione Edipo Re, presentato alle Giornate degli Autori di Venezia ’76, candidato all’Oscar nel 2019 come Miglior Film Internazionale per la Polonia e in sala a partire dal 29 ottobre con Wanted Cinema, se non fosse per quel finale che rimescola le carte, lasciandoci con molti interrogativi aperti, uno su tutti: è possibile, pur volendolo strenuamente, sottrarsi allo stigma della colpa? Non si tratta solo di riabilitarsi agli occhi di una società che ci vorrebbe, se non proprio irrimediabilmente esclusi, limitati nel ventaglio di scelte da compiere in vista della realizzazione personale, bensì di capire se sia possibile non ricadere nell’errore, liberarsi del destino, avere la forza di cambiarlo attraverso una trasformazione spirituale. Con una forte aderenza ad accadimenti reali, Komasa ci racconta di Daniel, un ragazzo di vent’anni che vive in un centro di detenzione giovanile per aver provocato la morte di un uomo, a cui viene negata la possibilità di entrare in seminario, quindi di trovare nella fede la risposta più compiuta ad una nuova vita, per via della fedina penale non più immacolata.

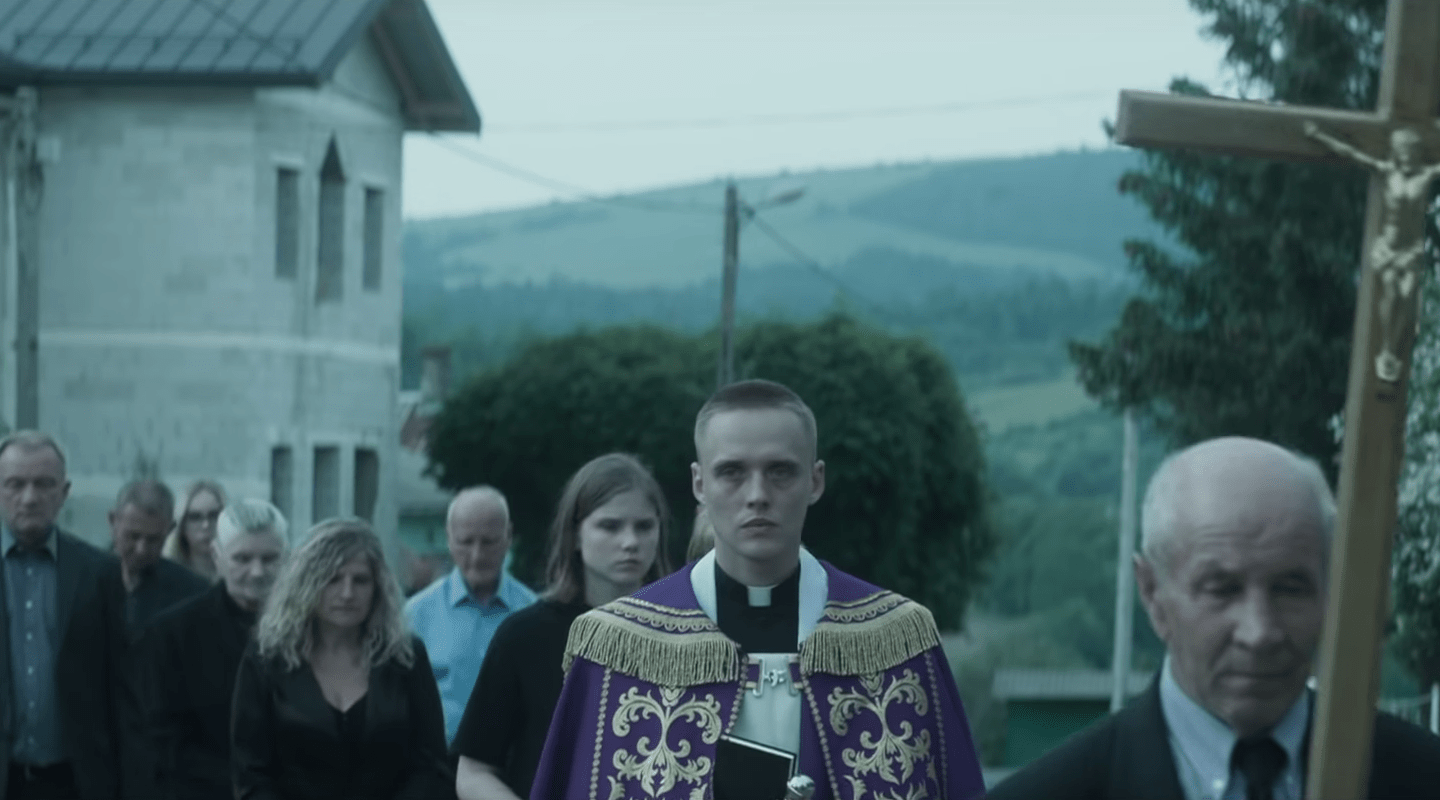

Le premesse sono quelle della storia di formazione, neppure tra le più originali. Due però sono gli elementi caratterizzanti: Daniel riesce nel suo intento spacciandosi come il sostituto di un prete in una piccola comunità; questa comunità ha un disperato bisogno di una guida anticonformista, di un essere umano che riesca a condurli lungo l’impervia strada della riconciliazione (se non propriamente del perdono), capace di toccare le corde emotive con affermazioni che traducono una profonda conoscenza sia del peso della colpa sia di quello dei torti subiti: “Non fingete di non essere arrabbiati, come se qualcosa non vi fosse stato portato via. Non fingete di capirlo”.

Pur trattandosi di un film semplice dal punto di vista della sceneggiatura, pone questioni morali molto forti. Prima di tutto l’omicidio di cui è responsabile Daniel motiva una domanda: quanto conta per la società l’intenzionalità rispetto alla relazione diretta tra colpa e pena, soprattutto nel momento in cui deve avvenire il reinserimento del detenuto? Secondo: una comunità che reprime la manifestazione della rabbia e che di fronte a una tragedia preferisce condannare a priori, trovare un colpevole da allontanare anche nella morte, rispetto alla ricerca della verità e alla elaborazione del lutto, non si macchia forse di giustizialismo? Terzo: un uomo costretto a portare il peso della colpevolezza per un reato commesso senza intenzione, chiamato ad affrontare non solo la correzione ma anche la ferocia della vita in carcere, a cui viene impedito il cammino di redenzione desiderato, che a sua volta strappa con una bugia incorrendo in una doppia negazione, può di fronte ad una violenza subita diventare realmente colpevole?

https://www.youtube.com/watch?v=cFFvje2A2vE&t=5s