Il cronotopo del clash culturale a cui stiamo assistendo è ancora una volta New York, non quella lévi-straussiana, bensì quella che dopo l’11 settembre ha aperto la strada a una nuova epoca, in cui il crollo reale e simbolico del centro direttivo del potere globale ha messo in luce l’inefficacia di ogni dualismo e l’esistenza di sistemi di relazioni stratificati e intrecciati. Su di essi la moda, per sua naturale predisposizione al viaggio, lavora con metodo etnografico, privilegiando uno sguardo policentrico che mette in relazione self-fashioning e problematiche legate all’autorappresentazione. Il remixaggio e il morphing rappresentano già l’oltre della risignificazione, che nelle postculture mantiene, pur nella pluralità delle pratiche e delle soggettività coinvolte, un orientamento prevalentemente dicotomico. Esse trasformano i segni in simboli e i simboli in segni, con metodi che vanno posti in relazione con una fase avanzata della deriva mediale e con un mutamento cognitivo che induce a pensare le identità non più come costrutti ma come parole su uno schermo. Nel momento in cui l’oggetto della ricerca si fa multivocale, a tal punto da mettere in crisi la soggettività antropologica, anche il metodo vi si deve adeguare, prendendo in considerazione la “moltiplicazione dell’Io” tanto dell’osservatore quanto dell’osservato. Come nota Massimo Canevacci: “il soggetto che fa ricerca deve abituarsi a pensare che il plurale di “io” non è sempre il “noi” delle comunità o del “collettivo”, ma può essere anche “ii””; e ancora: “il plurale “ii” riferito a un unico soggetto vuol dire che non vi è un solo modo di pensare, sentire, agire un oggetto o un modello culturale” (Canevacci Massimo, Sincretismi, pag. 58). Per cui l’insieme delle voci che contribuiscono a configurare la “cosa” sono parti che dialogano tra loro, facendo sconfinare, incontrare e mettendo in conflitto extralocale e intralocale, non più in nome del logos ma del desiderio: legge e regola del viaggio, che da sempre rappresenta la metafora più potente dell’identità e della sua trasformazione.

Queste considerazioni ci permettono di passare dalle coordinate geo-filosofiche della modernità (Occidente-Oriente; Centro-Periferia; Io-Altro; Noi-Loro) alla relativizzazione degli assunti caratteristica della postmodernità e alla consapevolezza della costruzione artificiale di qualsiasi identità, dalle persone ai luoghi. Mappare il contemporaneo significa registrare e includere ogni manifestazione, senza la pretesa di discuterne il valore, ma interrogandosi sul come e sul perché, abbandonando coordinate spazio-temporali lineari e visioni gerarchiche. Il cyberspazio convertendo l’io in frammenti lo moltiplica in un serie infinita di direzioni, determinando una metamorfosi di cui si può fare esperienza, ma che non si compie mai definitivamente. Le parole, i segni liberati dal loro rapporto utilitaristico con le cose, acquisiscono uno statuto vivo e vibrante, andando a comporre architetture relazionali mutevoli e contingenti. L’immediatezza del senso è sospesa e si naviga tra colori, suoni, lampi di associazione. Di qui lo svuotamento dei concetti di etnico ed esotico, che si possono considerare i locali della modernità, e l’apertura alla varietà degli approcci al tema, che rendono possibili risposte differenti pur partendo dalla condivisione dei medesimi panorami. Un esempio è l’etnico mutante su corpi drag di John Galliano e quello nostalgico di Anna Sui, che svuotato del contenuto ideologico degli Anni Sessanta si configura come pura e semplice fascinazione decorativa, senza implicazioni politiche né trasgressione en travesti.

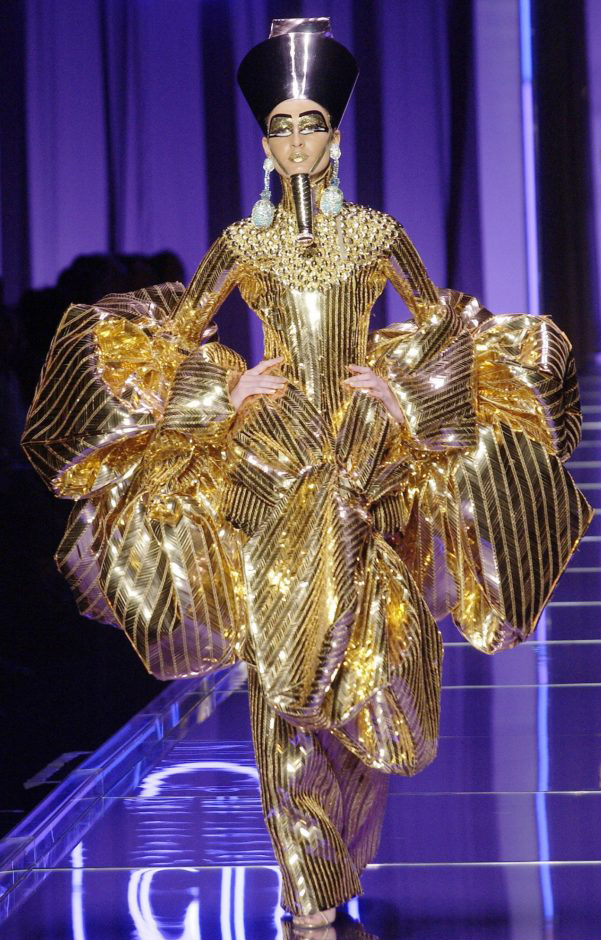

Mentre con John Galliano si esplorano nuove realtà e confini, tanto delle culture quanto del corpo, mettendo in evidenza punti strategici inusuali o “ignoti”, con Anna Sui viene presentata una visione edulcorata, ripulita, codificata, da “museo-demo-antropologico” (Kyra Pistilli Ornella, Dress Code, pag.128), dove tutto appare bloccato, irrigidito, fissato in determinate convenzioni formali. Etnico stanco, privo di vita, incapace di stabilire connessioni nuove. Se da una parte abbiamo il ritorno del sogno, dall’altra la sua assenza: al caos del carnevale la noia della parata; al tradimento della catena significante la sua reiterazione. In entrambi i casi si utilizzano dei significanti, ma in John Galliano l’etnicità annuncia la metamorfosi, l’esigenza di un’incessante ridefinizione. L’importante è di-vertire: prendere, decontestualizzare, riscrivere, mostrando nuovi orizzonti di significato. Le parole-chiave ruotano intorno a ibrido culturale, de-simbolizzazione, proliferazione dei segni. Come in Arkadius che, accentuando irregolari mix, sfila con la kefiah a scacchi rossi che mostra solo gli occhi, alla maniera dei kamikaze, con sotto stampate due bandiere USA. Modelle che indossano con i colori della kefiah succinte minigonne, che quando si voltano mostrano natiche nude. Frammenti di tessuto kefiah che lasciano i seni nudi con tatuaggi a forma di stella di David (Canevacci Massimo, Sincretismi, pag.111). Non più regolarità, nostalgia, prevedibilità ma l’innesto, come modello delle identità plurali, mutanti, che viaggiano dentro e fuori il soggetto, oltre l’immagine riposante della modernità.

Saggio tratto da Extended Mind. Viaggio, comunicazione, moda, città, a cura di Carlotta Petracci, anno 2006.