Se è vero che “Donna non si nasce, si diventa” come afferma Simone de Beauvoir, occorre riprendere alcuni passaggi del primo e secondo femminismo per mettere in luce permanenze e discontinuità rispetto al movimento #MeToo. Perché la donna pur essendo nata libera come l’uomo si è trovata nella storia in una posizione di subordinazione, rappresentando quell’Altro, con la maiuscola iniziale, che coincide con l’accettazione di un ruolo di dipendenza e di inferiorità? Betty Friedan nel 1963 parla di mistica della femminilità, ponendo l’attenzione sull’incidenza di cinema, televisione, giornali femminili, pubblicità, medici, psicologi, sociologi nel definire la condizione aspirazionale della donna bianca di classe media, spinta ad abbandonare gli studi e la carriera per realizzare l’autentica natura femminile, mediante la cura del marito, dei figli e della casa. Al “lieto fine” del matrimonio, immancabile nei romanzi e nelle produzioni di largo consumo, però corrisponde nella realtà “il problema senza nome”, che neppure gli esperti riescono a identificare con precisione, e che coincide col sentirsi incomplete, “prive di identità”, ridotte a svolgere un lavoro ripetitivo che non gratifica. Deluse, depresse, ingannate a tal punto da non poter più ignorare quella voce interiore che dice: “Voglio qualcosa di più del marito, dei figli, della casa”. Se trovarsi un lavoro fuori casa, coniugare carriera e famiglia diventa il primo passo per emanciparsi dalla gabbia del matrimonio, va sottolineato che la parità formale dei diritti non crea situazioni di parità sostanziale. È Juliet Mitchell nel 1966 col suo importante saggio Donne: la rivoluzione più lunga, pubblicato sulla New Left Review, a identificare nuovi punti di analisi e riflessione, che trovano più spazio nello sviluppo del pensiero femminista dal 1968 in avanti.

Il rapporto tra potere, sesso e genere

La subordinazione, secondo Mitchell, è collegata a quattro temi: la produzione (diritti giuridici e civili), la procreazione, il sesso e la socializzazione dei figli. Mentre per il femminismo radicale (così chiamato perché propone una risposta capace di andare “alle radici” del problema) quelli fondamentali sono la procreazione e la sessualità. Perché continua il dominio maschile nella società e nella famiglia si chiedono studentesse e laureate, appartenenti alla seconda ondata femminista, di fronte all’immutabilità della loro condizione e alla marginalità all’interno degli stessi movimenti di sinistra? “Alle radici del predominio dei maschi, della subordinazione delle donne, secondo le femministe più “avanzate” della seconda ondata non c’è lo sfruttamento economico e neppure l’esclusione dai diritti politici e civili, quanto una supremazia assoluta nella sfera della sessualità e della riproduzione, nella quale una differenza biologica, anatomica, fisiologica, “sessuale” nel senso letterale del termine, viene trasformata dagli uomini, con tutti i mezzi fino alla violenza più brutale (lo stupro e/o la minaccia di esso), in differenza di “ruoli” sociali e familiari, di “genere”, che impone alla donna un ruolo subordinato all’uomo” (Le filosofie femministe, di Franco Restaino e Adriana Cavarero). Per evadere dalla gabbia del sesso – genere, inteso come anatomia – ruoli sociali, occorre sfondare l’ultima barriera che impedisce alle donne una piena liberazione: quella della servitù sessuale. Possiamo vedere in quest’ultima affermazione, se non conclusiva, cruciale per il pensiero femminista, un punto di contatto con il movimento #MeToo, la cui vera forza consiste nell’aver denunciato pubblicamente, per la prima volta nella Storia attraverso l’utilizzo dei media, come alla base della disparità nella distribuzione del Potere e delle sue ricadute sulle relazioni tra uomini e donne, ci sia proprio il binomio sesso – genere.

Uomini vittime o predatori?

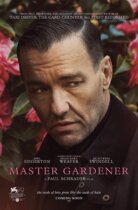

Nella prima stagione di The Morning Show, la serie di Apple Tv+, scritta da Kerry Ehrin (anche producer e showrunner), affiancata da Mimi Leder (ER, Shameless, The Leftovers) in qualità di executive producer e regista, assistiamo allo scandalo e al licenziamento di Mitch Kessler (Steve Carell), co-conduttore del celebre programma di notizie del mattino del network UBA, per cattiva condotta sessuale. Una tematica di grande attualità secondo la stampa americana, che vede relazioni sia con la storia di Matt Lauer, co-conduttore di Today della NBC, sia col libro del 2017 di Ronan Farrow, Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators, che mette in luce le dinamiche di insabbiamento e complicità che portano all’omertà all’interno degli ambienti di lavoro, dove vittime e carnefici non sono fronti compatti e contrapposti. Così se nella serie di Apple Tv+ Alex Levy (Jennifer Aniston), dopo aver appreso la notizia, sceglie di andare in onda da sola per parlare all’America, puntando il dito contro il suo partner professionale e amico da quindici anni, per tenersi con le unghie la propria poltrona, abbandonandosi ad affermazioni dalla dubbia sincerità, quali: “Ci sono conseguenze nella vita. Come donna posso dire che non ce ne sono abbastanza” e “Voi siete parte di una grande famiglia. Supereremo tutto insieme”; dall’altra parte Mitch, nell’isolamento della propria casa, lamenta un inaspettato cambiamento delle regole del gioco. “Io non ho stuprato nessuno” sostiene, sottolineando che si trattasse di relazioni consensuali: “Non l’ho inventato io il sesso tra colleghi […]. Hanno gradito. Chi vogliamo prendere in giro? […]. Da sempre gli uomini usano il potere per attrarre le donne. […]. Una di loro mi ha detto che le ho fatto scoprire il piacere”.

Il caos è la nuova cocaina

La complessità fa da sfondo al dramma di un uomo, che pare non prendere in considerazione sia l’etichetta legata al contesto professionale (la famosa “clausola morale” del contratto lavorativo, “il bersaglio mobile” che consente al network di prendere le distanze, anche economicamente, da chi la infrange) sia come la differenza di potere possa condizionare la libertà, inibendo il rifiuto e configurandosi, in un ambiente competitivo, come una limitazione o un incentivo per la carriera. Che si tratti di una risposta eccessiva dovuta al caso di Harvey Weinstein, “a secoli di comportamenti che uomini come noi non hanno avuto” come sostiene Chip Black (Mark Duplass), o di una nuova ondata del movimento #MeToo, una sorta di ritorno al “maccartismo”, come lo definisce Mitch, lo scandalo apre la breccia per una rivoluzione che dai costumi passa alle persone. Un programma che deve rinnovarsi a fronte della crisi degli ascolti, un executive come Cory Ellison (Billy Crudup), arrivista, manipolatore, senza una vera e propria concezione della moralità, e una reporter d’assalto dallo spirito giustizialista, Bradley Jackson (Reese Witherspoon), che da un giorno all’altro si trova sotto i riflettori de The Morning Show, grazie a un video divenuto virale dove assale un manifestante, venendo identificata con “la voce dell’America arrabbiata”, sono il punto di partenza per una trasformazione radicale e deregolamentata. Ben riassunta dall’entusiastica esclamazione di Cory: “Chaos is the new cocaine”.

Le antieroine in The Morning Show

A tirare le fila, con motivazioni decisamente meno nobili, è Alex Levy, la “splendida narcisista” che il marito vuole abbandonare, la madre assente che non si risparmia in scambi accesi e aggressivi con la figlia che le rimprovera il suo egoismo, la donna moderna che ha consacrato tutta la propria vita alla carriera e al successo, l’antieroina per eccellenza, incoerente e determinata, sincera e opportunista, insicura e ambiziosa, che vestita di rosso scarlatto, sbattendo i pugni sul tavolo, ricorda a tutti nel network che le cose sono cambiate: il potere ora passa alle donne. Sotto possiamo cogliere il fermento che ha percorso il #MeToo, quel bisogno correttivo collettivo, che attraverso i social media ha raggiunto il limite dell’isteria, nonostante ciò l’aspetto più rilevante di The Morning Show sono i personaggi schierati in campo e le tematiche trasversali che affronta. Ancora una volta è Cory Ellison nella terza puntata a farle emergere rivolgendosi direttamente a Bradley Jackson: “Rimani single. Le americane si sposano tardi, spesso non si sposano affatto. Congelano gli ovuli per usarli un giorno, forse. Scopano gli uomini, ma non per sentirsi realizzate. È eccitante, è la realtà. Ma non c’è traccia nei programmi del mattino”. E ancora: “Per vincere la guerra degli ascolti ci servono le donne che non ci guardano. Quelle che non si rispecchiano in Alex la regina di ghiaccio. Quindi resta incasinata”. La sua autenticità non tarda ad emergere. Appena va in onda distrugge letteralmente il lavoro degli autori, senza volerlo, con spontaneità, raccontando in diretta del suo aborto, cambiando in un giorno il volto dello show: da un lato facendo esplodere l’ala antiabortista, dall’altro stimolando le donne in Mississippi a manifestare in suo favore, all’urlo di: “Voglio scegliere anch’io il mio futuro”.

https://www.youtube.com/watch?v=r_mr06LI9cI

Controllare la narrazione

Non è un caso che sia sempre lei ad intervistare Ashley Brown (Ahna O’Reilly), una delle accusatrici di Mitch Kessler, aprendo la strada alla tragedia finale. Può il consenso essere interpretato come un fraintendimento? Può una mano sulla coscia sotto un tavolo durante un meeting (un gesto fatto fuori contesto rispetto all’ufficio ma pur sempre in una situazione lavorativa) da parte di un superiore, essere un’esperienza scioccante, a cui non saper come rispondere? Può l’assenza di una reazione generare un precedente che dall’aspetto giocoso del flirt porti alla pressione, all’impossibilità di focalizzarsi sul lavoro e al sesso, senza averlo desiderato? Può questa situazione, a cui è impossibile sottrarsi, alimentare il pettegolezzo al punto da perdere la stima dei colleghi? La storia di Ashley è quella di un fallimento professionale: l’abbandono del lavoro per colpa del sesso. Non cercato né scelto. La sua confessione a The Morning Show è una svolta importante. Non si tratta semplicemente di un atto coraggioso e di denuncia. È il momento preciso in cui le donne iniziano a “controllare la narrazione”: il reale oggetto di contesa. La sua importanza è dimostrata anche dalla volontà Mitch Kessler di reagire e di rispondere con l’idea di un documentario che coinvolga esclusivamente uomini, che spieghi le diverse ondate del #MeToo. Un tentativo per non soccombere o sparire: i due atteggiamenti ricorrenti e consigliati una volta colpiti dalla furia vendicatrice.

Abuso, colpa e cultura del silenzio

Quello che è stato definito dal Los Angeles Times “a Manhattan Game of Thrones”, dove nessun personaggio è senza ombre e anche quelli più sconvenienti hanno un cuore, una serie che risente positivamente delle influenze di The Newsroom di Aaron Sorkin e di Succession di Jesse Armstrong, senza eguagliare entrambe, corre sul filo del rasoio del comico e del tragico, tra fraintendimenti e ipocrisie, che legittimano una cultura del silenzio che formalmente fa capo a Fred Micklen, Presidente del network UBA, ma in cui nessuno è senza macchia. Il rapporto tra Mitch Kessler e Hannah Schoenfeld (Gugu Mbatha-Raw) a Las Vegas è un abuso avvenuto in un momento di debolezza o una strategia per ottenere un avanzamento di carriera attraverso il sesso? La posizione autoriale è chiara, ma la diversa percezione dell’accaduto da parte dei due personaggi fa luce su una realtà più opaca. Non solo riferisce dell’incomunicabilità e delle incomprensioni che intercorrono spesso tra uomini e donne, ma consente di esaminare il rapporto contraddittorio, con conseguente crisi identitaria e di coscienza, che sussiste tra l’abuso e la ricompensa inaspettata. Continuereste a denunciare un abuso subito se vi offrissero il lavoro che avete sempre sognato? Riuscireste a fare pace con voi stesse sapendo di aver compiuto la scelta sbagliata?